MBTIを活かして就活を成功させよう!16タイプ別に適職を徹底解説

就活において「自分に合う仕事が分からない」「自己PRがうまく作れない」と悩む学生は少なくありません。そんなときに役立つのが、性格診断ツールの一つであるMBTIです。

MBTIは、人の性格を16タイプに分類し、自分の強みや働き方の傾向を客観的に把握できるのが大きな特徴です。本記事では、MBTIの基本から就活での活用方法、16タイプ別の適職などを徹底解説します。

診断結果を参考にすることで、自己分析の精度が高まり、職種選びや面接での立ち回りにも活かせるでしょう。ぜひMBTIを上手に活用して、納得感のある就活を進めてください。

そもそもMBTIとは?就活との関係は?

MBTIは、人の性格傾向を16タイプに分類する心理テストです。就活においては、自己理解を深めたり適職を考えるきっかけになることがあるため、多くの学生から注目を集めています。

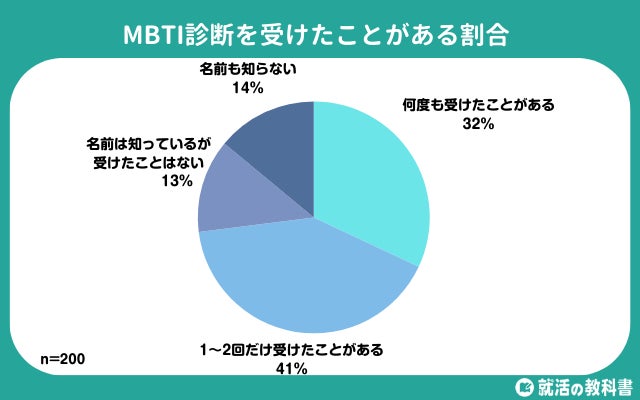

就活調査レポートサイト「就活総合研究所」」によると、就活生の7割が、MBTI診断を「何度も受けたことがある」「1〜2回だけ受けたことがある」と答えたという結果になっています。

【参考サイト:【調査レポート】MBTI診断が職業選択に影響する就活生は39% | 61%が自己分析に活用】

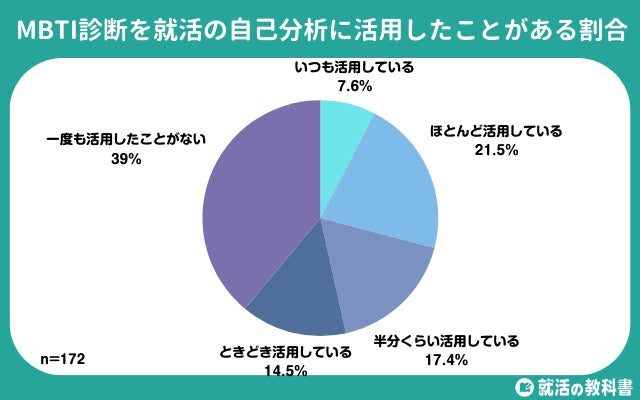

また、6割以上の就活生が自己分析に活用した経験があることが、以下のグラフから分かります。

【参考サイト:【調査レポート】MBTI診断が職業選択に影響する就活生は39% | 61%が自己分析に活用】

したがって、就活においてMBTI診断というものは、有効に活用できるツールの1つであると言えるでしょう。特に、自己分析におて、自分を理解する上で役立つと言えます。

MBTI診断とは

MBTI診断とは、心理学者ユングのタイプ論をもとに開発された性格診断ツールです。

「外向型か内向型」「感覚型か直観型」「思考型か感情型」「判断型か知覚型」という4つの指標を組み合わせ、16種類の性格タイプに分類します。

MBTI診断を受けることで、自分がどのように情報を処理し、人や環境と関わっているかを理解できるのが特徴です。

単なる占いのような娯楽ではなく、心理学の理論に基づいた自己分析の一種として、教育・キャリア支援の分野でも広く活用されています。

就活においても、MBTI診断は自分の行動特性や適性を整理する有効なツールとなるでしょう。

なお、下記の16PersonalitiesはMBTIの理論をもとにした性格診断サービスで、その結果を参考に自分のMBTIタイプを推測する人もいます。公式のMBTI検査そのものではありませんが、気になる方はぜひ活用してみてください。

MBTIが就活で注目されている理由

就活においてMBTIが注目される理由は、自己分析の精度を高められる点にあります。

多くの学生は「自分に合う仕事がわからない」と悩みますが、MBTI診断を活用すれば、自分の性格特性や働き方の傾向をより明確にできます。

例えば、内向型の人は集中力を活かせる研究職や専門職に適性を示すことが多く、外向型の人は営業や広報など人と関わる仕事で力を発揮しやすい傾向があります。このように、診断結果が職種選びのヒントとなるのです。

さらに、自己理解が深まれば面接での自己PRや志望動機に一貫性が生まれ、説得力も高まります。企業側も採用活動で参考にする場面が増えており、MBTIは就活成功を後押しするツールとして広がっています。

MBTIを使うと就活が有利になる3つの理由

MBTIは自己理解を深められるだけでなく、就活を有利に進めるのにも役立ちます。ここでは、MBTIを使うと就活が有利になる3つの理由について詳しく解説します。

診断で分かった強みを自己PRに活かせる

就活では「自分の強みをどう伝えるか」が合否を左右します。MBTI診断を利用すると、自分の思考パターンや行動傾向が客観的に整理できるため、強みを具体的に言語化しやすくなります。

例えば、判断型(J)の人なら「計画的に物事を進める力」、感情型(F)の人なら「相手の気持ちを汲み取る力」といった特徴をアピールできます。

こうした根拠ある自己分析は、面接官に説得力を与えるだけでなく、自分自身の自信にもつながります。

漠然とした「真面目」「努力家」といった表現に留まらず、診断結果をもとにした具体的な自己PRを作れる点が、MBTIを活用する大きなメリットです。

向いている業界・職種がはっきりイメージできる

就活における大きな悩みの一つは「自分に合う業界や職種が分からない」という点です。MBTI診断を通じて性格傾向を把握すると、自分に適した働き方をイメージしやすくなります。

例えば、内向型(I)で思考型(T)の人は研究やデータ分析といった専門職に適性がある場合が多く、外向型(E)で感情型(F)の人は営業や人事など人との関わりが多い職種で力を発揮しやすいとされています。

もちろんMBTI診断の結果だけで職業を決める必要はありませんが、キャリア選択のヒントになるのは確かです。

就活の方向性が明確になることで、業界研究や企業選びを効率的に進められるでしょう。

面接やグループディスカッションでの立ち回りが分かる

就活では、面接やグループディスカッションなどで自分をどう見せるかが重要になります。MBTI診断を活用すれば、自分の行動パターンを理解し、場面ごとに効果的な立ち回りを意識できるようになります。

例えば、外向型(E)の人は発言力を活かして場をリードでき、逆に内向型(I)の人は冷静な意見整理や分析で存在感を示せます。

直観型(N)の人は新しいアイデアを出すのが得意で、感覚型(S)の人は具体的な事実や根拠を提示することで強みを発揮できます。

このように、自分の特徴を理解して立ち回りを工夫することで、協調性や説得力が高まり、面接官からの評価を得やすくなるのです。

分析家タイプの特徴と向いている仕事

分析家タイプ(INTJ・ENTJ・INTP・ENTP)は、論理的思考力や洞察力に優れ、新しいアイデアを生み出したり計画を立てて行動したりする力が強いのが特徴です。

ここでは、そんな分析家タイプの特徴や向いている仕事を紹介します。

INTJ|計画を立ててコツコツ進めるタイプ

INTJは、戦略を立てて物事をコツコツ進めるのが得意なタイプです。

冷静に状況を分析し、将来を見据えて最適な行動を選べるため、専門職や研究職、企画職などで力を発揮します。組織においても、裏方で確実に成果を出す存在として評価されやすいでしょう。

ただし柔軟性に欠ける面があるため、周囲との協調を意識するとより活躍の幅が広がります。

ENTJ|チームを引っ張ってゴールに導くタイプ

ENTJは、チームを引っ張って成果を出すことに長けたタイプです。

高いリーダーシップを発揮し、計画を立てて周囲を巻き込みながら目標に導く力があります。経営者やマネージャー、営業管理職など、組織を統率する役割に適性があります。

自信に満ちた姿勢で周囲を牽引できますが、時に強引さが出やすいため、相手の意見を尊重する姿勢を意識するとより良いリーダーになれるでしょう。

INTP|新しいアイデアや知識を探すのが好きなタイプ

INTPは、知的好奇心が強く、新しい知識やアイデアを探求するのが好きなタイプです。

論理的に分析する力があるため、研究や開発、システム関連の分野で活躍できます。常に深く考える姿勢から革新的な発想を生み出せる一方で、行動よりも思考に偏りがちになる点には注意が必要です。

就活では、自分の強みを活かしやすい環境を選ぶことが成功につながります。

ENTP|発想力と行動力で挑戦を楽しむタイプ

ENTPは、発想力と行動力を兼ね備えた挑戦型タイプです。

新しいことに積極的に取り組み、柔軟な思考で課題を解決する能力に優れています。営業や企画、スタートアップなど、スピード感が求められる仕事に適性があります。

失敗を恐れず次々と挑戦できるのが強みですが、飽きっぽさが出やすいため、目標を明確にして取り組むと成果を出しやすくなります。

外交官タイプの特徴と向いている仕事

外交官タイプ(INFJ・ENFJ・INFP・ENFP)は、人との関わりを大切にし、共感力やコミュニケーション力を活かして周囲を支えるのが特徴です。

就活においては、人をまとめたりサポートしたりする仕事で強みを発揮できるでしょう。

INFJ|人の成長を応援するタイプ

INFJは、人の可能性を引き出し、成長を応援するのが得意なタイプです。

共感力と洞察力を活かして、教育や福祉、カウンセリングなど人の人生に寄り添う仕事に適性があります。

内向的な一面を持ちながらも、人の役に立つことに強いやりがいを感じるのが特徴です。静かに周囲を支えるリーダーとしても力を発揮できるでしょう。

ENFJ|人をまとめてチームを前に進めるタイプ

ENFJは、人をまとめてチームを前に進めることに長けたタイプです。

高い共感力とコミュニケーション能力を持ち、相手の気持ちを理解しながら周囲を鼓舞できます。教育や人材育成、リーダーシップが求められる分野で特に力を発揮します。

人を惹きつけるカリスマ性を持ちながら、献身的にサポートできるため、多くの人から信頼を得やすいタイプです。

INFP|自分の価値観や理想を大切にするタイプ

INFPは、自分の価値観や理想を大切にし、誠実に生きるタイプです。

人を支える仕事や、クリエイティブな分野で特に力を発揮します。優れた共感力を持つため、教育や福祉に向いている一方で、独自のアイデアを表現できるライターやデザイナーなどのクリエイティブ職にも適性があります。

自分の理想に沿った環境で働くことで、大きなやりがいを得られるでしょう。

ENFP|自由な発想で周りを元気にするタイプ

ENFPは、自由な発想と行動力で周囲を盛り上げるタイプです。

人との関わりを楽しみ、チームに活気を与える存在として活躍できます。営業や企画、イベント関連の仕事など、人脈を広げながら進める職種に適性があります。

また、柔軟な発想を活かして新しいアイデアを次々と形にできるため、スタートアップやクリエイティブ業界でも力を発揮できるでしょう。

番人タイプの特徴と向いている仕事

番人タイプ(ISTJ・ESTJ・ISFJ・ESFJ)は、責任感が強く、組織やチームの中で堅実に成果を出すことに優れています。

安定した環境で力を発揮できるため、就活では「誠実さ」「協調性」を評価されやすいグループです。

ISTJ|計画的に物事を進めるタイプ

ISTJは、計画的に物事を進める堅実なタイプです。

現実的な判断力と粘り強さを持ち、管理や事務、法律関連など正確性が求められる仕事で力を発揮します。安定志向が強く、組織の中で信頼されやすい存在です。

ただし柔軟性に欠ける場面もあるため、変化に対応できるよう意識するとより成長できます。

ESTJ|組織をまとめ成果を出すタイプ

ESTJは、チームをまとめて成果を出すリーダー的存在です。

現実的な視点と実行力を兼ね備え、営業管理やマネジメント、経営関連など人や組織を動かす役割に適性があります。

強い責任感から信頼を得やすい一方で、強引になりすぎる傾向があるため、周囲の意見を取り入れる柔軟さが大切です。

ISFJ|人を支え安心感を与えるタイプ

ISFJは、周囲を支え安心感を与えるタイプです。

人の役に立つことを重視するため、教育や医療、福祉などサポート職に適性があります。コツコツと努力を積み重ねる性格から、事務やバックオフィスでも信頼されやすいでしょう。

ただし自己主張が控えめなため、自分の意見を伝える意識を持つとより成長できます。

ESFJ|協力して成果を出すタイプ

ESFJは、協力して成果を出すことに喜びを感じるタイプです。

コミュニケーション力に優れ、調整役としてチームをまとめる力があります。営業や接客、人事など人と関わる職種で特に力を発揮します。

周囲の信頼を得やすい一方で、人に合わせすぎて自分を犠牲にしやすい点には注意が必要です。

探検家タイプの特徴と向いている仕事

探検家タイプ(ISTP・ESTP・ISFP・ESFP)は、柔軟な発想と行動力を持ち、臨機応変に状況へ対応できるのが特徴です。

実践の場で力を発揮しやすく、経験を通じて成長できる環境に適しています。

ISTP|現場で素早く問題を解決するタイプ

ISTPは、現場で素早く問題を解決できる実践型タイプです。

冷静な判断力と柔軟な対応力を兼ね備えており、エンジニアや整備士、IT関連など技術職に適性があります。論理的に物事を考えながら、実際に手を動かして成果を出せるのが強みです。

一方で、長期的な計画よりも目の前の課題解決を優先する傾向があるため、キャリア形成では将来を意識することも大切です。

ESTP|行動力でチャンスをつかむタイプ

ESTPは、持ち前の行動力でチャンスをつかむタイプです。

人との関わりを楽しみながら成果を上げられるため、営業や販売、イベント企画などスピード感のある職場に適しています。

リスクを恐れず挑戦する姿勢は強みですが、計画性に欠けやすい面もあるため、長期的な視点を持つとさらに活躍の幅が広がります。

ISFP|感性を活かして人を喜ばせるタイプ

ISFPは、感性を活かして人を喜ばせることに魅力を感じるタイプです。

デザインやアート、サービス業など、人に感動や満足を与える職業に適性があります。また、協調性が高く、サポート役としても信頼されやすいでしょう。

自分の価値観を大切にしながら働ける環境であれば、大きな力を発揮できます。

ESFP|場を盛り上げて周りを笑顔にするタイプ

ESFPは、明るさと社交性で周囲を笑顔にできるタイプです。

人を楽しませたり励ましたりするのが得意なため、接客業やイベント関連、エンタメ分野で活躍できます。行動力があり、実践を通じてスキルを身につけられる点も強みです。

ただし飽きっぽさが出やすいため、長期的な目標を意識することが成長につながります。

MBTIを就活にうまく活用するコツ

ここでは、MBTIを就活に活かすコツを2つ紹介します。事前に理解しておくことで、効率良く就活を進められるでしょう。

MBTIの結果よりも自分の気持ちを大切にする

就活でMBTIを活用する際に重要なのは、「診断結果=正解」と考えないことです。MBTIは性格の傾向を知るためのツールであり、必ずしも自分の将来や可能性を限定するものではありません。

例えば「外向型」と診断されたからといって、必ず営業や接客を選ばなければならないわけではなく、「内向型」と出ても人前に立つ仕事ができないということではありません。

自分の気持ちや価値観を優先しながら、MBTIを参考資料として取り入れることが大切です。

診断結果を活かしつつ、自分のやりたいことや理想の働き方を重視すれば、より納得感のあるキャリア選択につながります。

MBTIの診断結果が常に同じにはならないことを理解する

MBTIは質問への回答によって結果が変わるため、必ずしも毎回同じタイプになるとは限りません。環境や状況、精神状態によって答え方が変われば、診断結果も変動します。

そのため「以前はINFPだったのに、今回はENFPだった」といったケースも珍しくありません。

大切なのは、結果の違いに一喜一憂することではなく、複数回の診断から共通して見えてくる傾向を参考にすることです。

また、就活を通じて新しい経験を積むことで、自分の強みや行動パターンが変化していくこともあります。MBTIは決められたものではなく、自己理解を深めるための参考として活用すると効果的です。

MBTI×就活に関するよくある質問

MBTIや就活に関するよくある3つの質問に回答します。ぜひ参考にしてください。

MBTI診断ってどこで受ければいい?

MBTI診断は、大きく分けて「公式の有料版」と「無料の簡易版」があります。公式版は専門の心理カウンセラーや認定機関を通して受けられ、より精度の高い分析を得られるのが特徴です。

一方で、インターネット上には無料で利用できる診断サイト無料で利用できる診断サイトやアプリもあり、就活準備の自己分析の一環として気軽に試す人が多いです。

まずは無料診断を受けて自分の傾向を把握し、より詳しく知りたい場合は公式版を検討するのがおすすめです。

いずれにしても、診断結果をそのまま鵜呑みにするのではなく、自分の経験や価値観と照らし合わせて活用することが大切です。

MBTI診断を受ける度に結果が変わる場合はどうすればいい?

MBTIは回答内容によって結果が変化するため、必ずしも毎回同じ結果になるとは限りません。体調や気分、環境の変化によって答え方が変わり、タイプが変動するのは自然なことです。

そのため、診断結果が異なった場合も「どちらが正しいのか」と悩む必要はありません。

重要なのは、複数回の診断結果に共通して現れる傾向を見つけることです。例えば、I(内向型)かE(外向型)でブレても、他の指標が一貫していればその特性に注目すべきです。

また、就活を進める中で自分の行動や考え方が変わることもあるため、診断結果は参考として柔軟に捉えるのがおすすめです。

就活に不利なMBTIがあるって本当?

結論から言うと、「就活に不利なMBTIタイプ」は存在しません。どのタイプにも強みと弱みがあり、環境や役割によって発揮できる力が異なるだけです。

例えば、内向型タイプは面接で不利に感じるかもしれませんが、冷静に分析する力や集中力が評価される場面も多くあります。

逆に外向型タイプは社交性を活かせますが、じっくり考えることが求められる仕事では内向型の方が向いている場合もあります。

大切なのは、診断結果を「できない理由」として使うのではなく、自分の特性をどうアピールするかを考えることです。就活においては、どのMBTIタイプも十分に強みを発揮できるチャンスがあります。

MBTIを理由に就活で落とされる可能性はある?

就活でMBTIのタイプだけを理由に不採用になる可能性は、基本的には低いと考えてよいです。MBTIはもともと、採用の合否を決めるためではなく、自分の考え方やコミュニケーションの傾向を理解するためのツールとして作られました。

そのため、タイプを見て機械的に合否を判断することは、公平な選考とも言えません。多くの企業では、エントリーシートやこれまでの経験、面接での受け答えなどを総合的に見て判断しています。

一部の企業では性格検査を参考情報として使う場合がありますが、それだけで落とすというより、他の情報と合わせて全体の傾向を確認している場合が多いでしょう。

まとめ|MBTIを活かして就活を有利に進めよう!

MBTIは自分の性格や強みを理解するための有効なツールであり、就活においても自己分析や職種選び、面接対策に役立ちます。ただし、診断結果はあくまで参考であり、自分の可能性を制限するものではありません。

大切なのは、MBTIをきっかけに自分自身を深く知り、やりたいことや理想の働き方を見つけることです。診断で得たヒントを自己PRや志望動機に反映させることで、就活をより有利に進められるでしょう。

ぜひ、本記事の内容を参考にして、MBTIを上手に就活に活かしてください。

チアキャリアでは現在、MBTIを活用した「1on1キャリア面談イベント」を毎日開催しています。

MBTI診断を行うことで、感覚やなんとなくの自己分析ではなく、根拠に基づいた自己理解ができ、あなたの「強み」「働き方の傾向」「向いている職種」がわかるでしょう。

加えて、プロのキャリアメンターによる1on1面談も兼ねているため、診断結果をもとに「どんな仕事や企業が合いそうなのか」を紐解き、マッチする成長企業や優良ベンチャー(非公開求人も)を紹介してもらうことができます。

「自分に向いている仕事が見つからない…」

「自己分析が苦手で、就活の軸も定まっていない...」

「何がしたいのか、どうすればよいのか分からない...」

といった悩みを感じている方は、ぜひ参加してみてください。